実験D.BHEADLINE

テーマ:『力の伝わり方』

目的:

物が動くということは、そこにエネルギーを持っているということ。それは、いろいろなところで見ることができる。

それを単に、動きを眺めるのではなく、そこに働く力、エネルギーという目で見てみる。

注意:

・特には、ない。

概要:

1、音が空気を伝って、順番に遠くに使わってゆく。これを目で見える模型で体感する。

2、より、伝わりやすくする、力強く伝わるようにするにはどうするか、考える。

3、物体がぶつかるとき、そのエネルギーは、つぎの物体に伝わる。

4、そのぶつかる速度が加速する場合、ぶつかられた物体は、どうなるだろうか?

5、ぶつかられた物体の数を変えたらどうなるか?

2、「仕事」という考えから、軽いが移動距離が長いとどういうことかを考える。

道具:ひとグループ分

①紙テープ 幅1.8cm、長さ 1m 各グループ1本

②ストロー 直径4mm 長さ 18cm 各グループ20本

③ゼムクリップ 120個 (すべて同じ重さ)

④鉄球 4個

⑤ネオジム球 1個

⑥H型レール 1本

⑦セロテープ グループで1つ

⑧ものさし グループで4本

⑨牛乳パック(レールの台) 1個

準備:

①参考の伝達観察テープを作成

②牛乳パックでレールを持ち上げる台を作る。

進め方:

1、皆さんの身の回りには、色々な力が存在します。両手で拍手する。そこには、手が、お互いに移動してゆく運動エネルギー、そして、両手がぶつかることで掌が振動して、音を出します。それは、空気を振動させ、皆の耳に届きます。その空気の振動は、鼓膜をふるわせます。このように一つの動きは、次から次へと、姿を変えて伝わってゆくのですね。

2、そこで、わかりやすいように伝わる姿を見えるようなものを作って見てみましょう。

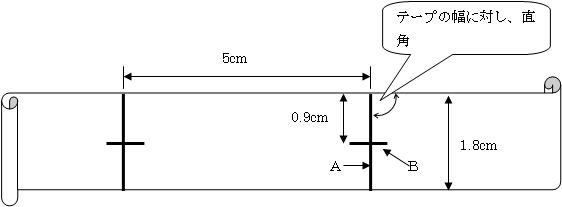

3、ここに紙テープがあります。下の図のように、テープの端から5cmごとにテープを垂直に横断する線Aを引いてください。その線の中心0.9cmのところに線Bを書いてください

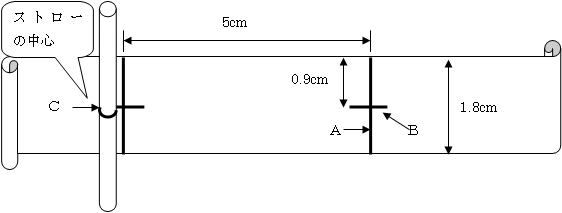

4、ストローのまん中にマークCを付け、紙テープの幅のまん中の線Bと合わせ、線Aの上に乗せて、セロテープで貼ります。

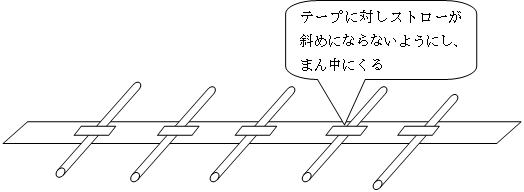

5、紙テープのすべての線Aのところにストローを貼ります。

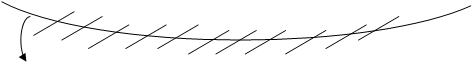

6、さて、紙テープの両端をつまんで持ってください。そして、どちらかの端のストローの端を下に押し下げて離してみましょう。どうなりますか?(張り具合は、ゆるすぎても、振動が伝わってゆかない)

7、少し、揺れをわかるようにしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

8、ここにゼムクリップがあります。これを以下の図のようにストローの両端に差し込んでつけてみましょう。

9、先と同様に、端のストローを揺らしてみます。どうでしょうか?

10、では、各グループの紙テープをつなげて、より長くしてみましょう。これではどうなるでしょうか?

11、端からの力は、逆の方に順番に伝わってゆきました。そして、遠くに行くほど、振れは小さくなりました。弱まってゆくのですね。

*家でやってみてもらいたいのは、紙テープの長さのまん中あたりに、ストローの両端に粘土を付けるとどうなるか?

12、さて、次の実験をしてみましょう。ただし、実験環境がひとつしか用意できませんでしたので、グループごとに順番に実験しましょう。ここに、鉄の球があります。そして、レールです。

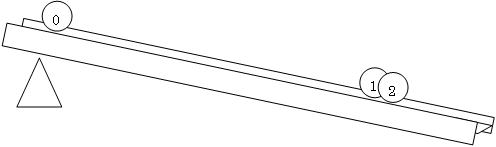

13、坂からころがってきた鉄球0は、鉄球1にぶつかると、鉄球0、1はどうなりますか?

14、次に、鉄球2を追加します。同じように鉄球0をぶつけます。どうなりますか?

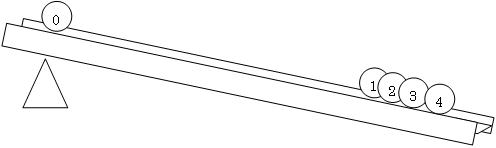

15、では、鉄球3を追加。こんどはどうでしょうか?

16、より鉄球を増やした。

17、このように、ぶつかった鉄球の力=エネルギーは、1、2、3と伝わって、鉄球4に与えられ、4だけがはじかれます。

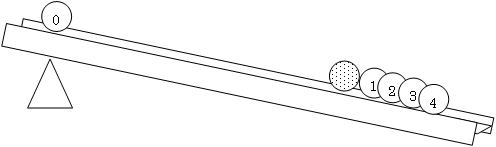

18、さて、ここに謎の球があります。これを追加してみましょう。場所は、鉄球0の前。同じように鉄球0を転がしてぶつけます。どうですか?

19、どうしてさきほどの時と違って、鉄球4は、勢いよく飛び出したのでしょうか?