実験D.BHEADLINE

テーマ:『静電気は見える?』

目的:

電気は姿が見えない。学校では、電磁石までは学ぶようなので、身近な静電気について「はく検電器」を作り、実験してゆく。

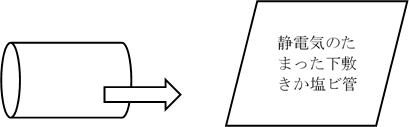

注意:

・特にはない。

概要:

1.髪の毛と下敷きのような、いままでの静電気での現象確認。

2.はく検電器の作成。

3.はく検電器による物による静電気の強弱の実験。

4.その他の静電気の現象実験。

備品:

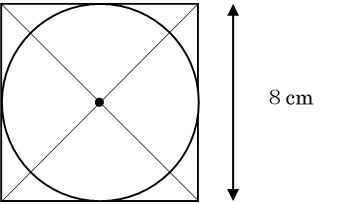

①工作用紙:1人 8cm×8cm 1枚

②アルミホイール:1人 15cm×15cm 1枚 台所用品でよい。

③ゼムクリップ:1人2個

④中が乾いた1.5か2リットル透明ペットボトル:1人1本(なければ500mlでもよい)

⑤セロテープ:各グループ1

⑥ホチキス:各グループ1

⑦両面テープ:各グループ1

⑧はさみ:1人1

⑨静電気の対象物:マフラー、ストロー、定規、下敷き、アートバルーン、ハンカチ、ポリ人形、ティッシュペーパー、塩ビパイプ、、、、、

⑩千枚通し

⑪透明ビニール袋:各グループ1

⑫折り紙:2~3枚

⑬ペットボトル:各グループ1

⑭発泡スチロール0.5mmサイコロ片:適量

⑮空気入れ:1

⑯輪ゴム:各グループ1

⑰下敷き

⑱アルミ缶

準備:

特には、ない。

進め方:

1.今日は、天気、気温、湿度をメモしておきましょう。

2.皆さんは、静電気を知っていますね。よくあるのが、下敷きで髪の毛を吸い付ける遊びをしていますね。そのほかに静電気による現象は、どのようなものがあるでしょうか?挙げてください。

3.では、いくつか、やってみましょう。

ここにアルミ缶があります。念力で手を触れずに転がしてみます。

4.さて、静電気はなかなか目で見ることができません。下敷き(または、塩ビ管)に静電気がたまったこともわかりません。そこで、それをみる装置を作り、いろいろなもので実験してみましょう。

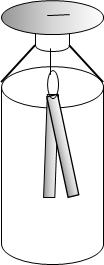

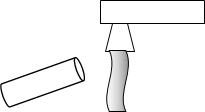

5.作るものは、「はく検電器」といいます。

6.完成図

7.作成は、後の記述を参照。

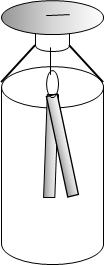

8.さて、はく検電器ができたので、これからが、実験です。

9.下敷き、マフラー、ティッシュペーパー、ハンカチ、ストロー、ポリエステルの人形で、近づけると、どうなるか? 離れるとどうなるか?

10.これらが、台に触れてしまうとどうなるか?

11.指で台に触れるとどうなるか?

12.最後に三つの現象を見てみましょう。

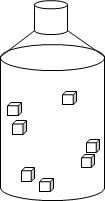

13.ペットボトルの中に、発泡スチロールをサイコロ状にしたものを入れてみます。これを振るとどうなるでしょうか?

14.ビニール袋に折り紙を細かく切った片を入れて、膨らませます。(中が湿らないように息でやらず、空気入れや単に空気を集めるように振って膨らませます)そして、袋の外から、こすった塩ビパイプや下敷きを近づけてみます。どうでしょうか?

15.アートバルーンをこすって静電気をためて、流れる水道水に近づけるとどうなるでしょうか?(できなければ、バルーンの代わりに塩ビ管)

16.さて、今日は、「静電気」について、調べました。静電気は、冬の方が乾燥しているので発生しやすいのです。最初に気温、湿度をメモしてもらったのはそのようなわけがあったからでした。まだまだ、不思議なことが多いので、はく検電器を使い、探検してみてください。

はく検電器作成手順

*アルミ箔が切れた時は、電気が通じるように重ねてセルテープで貼る。

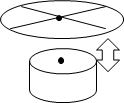

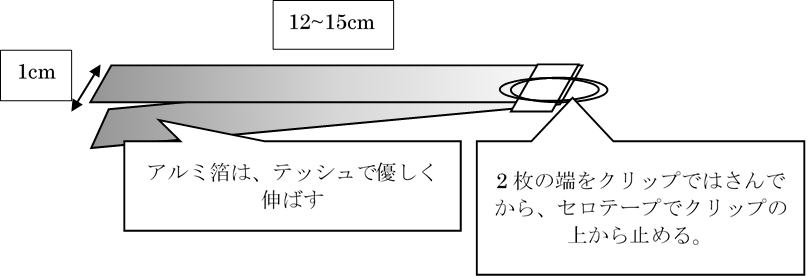

1、アルミホイール15×15cmの端から1×15cmの短冊を2枚、切り出す。

のこりのアルミホイールは後で使う。

2、工作用紙で直径8cmの円を作る。

(裏表に対角線を引き、中心に千枚通しで穴をあけ、型紙で円を縁どり、切り抜く)

3、キャップの中心に千枚通しで上から穴をあける。(バリがキャップの内側になる)

4、キャップと工作用紙の円を穴を合わせて両面テープで貼る。穴のバリで貼り合わせがうまくいかないこともある。

5、アルミ箔で工作用紙の円盤を上からすき間のないように包む(キャップは包まない)。

6、ゼムクリップの内側を伸ばし、釣針のようにする。

7、キャップの内側から穴に差し込み、L字に3cmほど曲げて、図のようにあり身で包んだ円盤とホチキスで止める。

*ホチキスとキャップがぶつかるときは、曲げる長さを長くする。

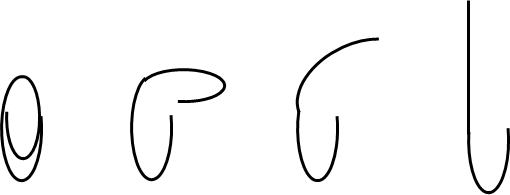

8、アルミホイールの短冊を2枚重ね合わせ、図のようなものを作る。

9、ふた部分のクリップのフックにかけて、ペットボトルの中に静かに入れて完成。