100人分のお汁粉

ある年の2月、勤務していた女子高の同僚だった久保さんが、同行を申し出てくださいました。

孤軍奮闘を覚悟していた私にとっては、涙のでるほどありがたいことでしたが、そればかりでなく彼女は、たくさんのお菓子、お汁粉の材料の晒しあんと白玉粉なども持参してくださったうえに、空港での私の山のような荷物の超過料金まで、半分負担してくださいました。

このように次々と援助の手が差し伸べられることで、私のこのささやかな活動が続けられているのです。

さて、学校に到着して、早速お汁粉作りに取り掛かります。お鍋を貸して、と頼むと、牧場のミルクの集配に使うようなアルミの巨大ずんどうの深鍋が2個届きました。

ナガルコットは高度2100メートルで沸騰点が100度にならないため、たくさんのお湯を沸かすのは困難な作業です。ともするとさぼって温度をさげてしまおうとするコンロを奮励叱咤すること2時間。

その間の久保さんのご苦労は並大抵ではありません。

しかもこの作業は2日がかりなのです。

私も歌を教える合間には助手をつとめますが、さすが家庭科の先生の久保さんの手際はお見事です。

彼女が着々と作業を進めている間、私は前回教えて帰った「チューリップ」の歌の間違い直しに大童わでした。どうやら前回の訪問のあとで、先生が間違って覚えてしまったらしいのです。

今直しておかなかったら、日本と違う「チューリップ」がネパールの丘に咲いてしまうでしょう。一度脳にインプットされてしまった情報を元に戻すのに、こんなに時間がかかるとは予想外でした。

もっとも、文化の交流というのは、そういうものかもしれませんね。

ヨーロッパの歌で、日本でもよく知られた歌が、元の譜をみると相当違ったメロディだったりすることだってあるのですから。「チューリップ」の歌も、元はヨーロッパからきたものだったと記憶していますから、案外原曲は違うのかもしれません。

いっそネパール版「チューリップ」を作っちゃいましょうか。

ちなみにネパールには、ドレミファソラシドはありません。ドレミ……に相当するのが「サレガモボダニサ」で、これはインドから来た読み方と記憶しています。

ドレミで難航していた子供たちは、サレガモ……になると、とたんに元気になりますが、今度は私が暗礁に乗り上げます。勢いよく上がっていった音階を下がってこようとするとサニダベ……あれ?

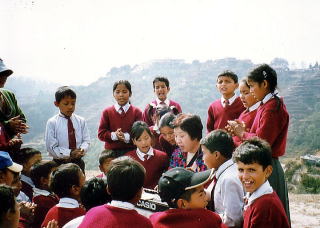

子供たちは面白がってケラケラ笑っています。

ネパールの学校では音楽の授業がありませんから、子供たちにとって、どんなにか新鮮な印象を与えられたことと思います。お昼近くまでかかって、ようやく「チューリップ」改訂版が完成、「ブジェーン?」(わかりましたか)と訊くと勢いよく「ワ・カ・リ・マ・シ・タ!」とお返事が返ってきました。

これは私が歌を教えるプロセスで、子供たちがいち早く覚えた日本語です。

お汁粉タイムについては、次回のご報告で。